राकेश कुमार झा, प्रबंध निदेशक, क्राफ्टवाला डॉट कॉम । मिथिला चित्रकला के अध्येता, मिथिला स्कूल ऑफ आर्ट्स से संबद्ध ।

—

मिथिला चित्रकला, मिथिलांचल की लोक-सांस्कृतिक चित्रकला है। इस चित्रकला का एक हिस्सा कोबर (कोहबर) न केवल कलाकारों अपितु शोधार्थियों और कला प्रेमियों के बीच भी आकर्षण का केंद्र रहा है। कोबर पर अनगिनत आलेख लिखे गये हैं। उनकी अलग-अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की गयी हैं। उसमें प्रयुक्त प्रतीकों की विशद विवेचना हुई है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते परंपरागत ज्ञान को अगर एक सीधी रेखा मान ली जाये, तो वे तमाम विवेचनाएं उसी रेखा के ईर्द-गिर्द विविध तर्कों के साथ प्रस्तुत की जाती रही हैं।

कोबर लिखिया या चित्रण वस्तुत: अनेक प्रतीक-चिन्हों का अदभुत संयोजन है। उनके अपने उद्देश्य हैं, अपनी विशेषताएं हैं, अपने सिद्धांत हैं जो विज्ञान की अवधारणाओं पर आधारित हैं। उन प्रतीक चिन्हों की लिखिया कोबर घर यानी नव वर-वधू के दांपत्य जीवन की शुरुआत के निमित तैयार कक्ष की भित्तियों पर की जाती है। मिथिला चित्रकला के बाजारीकरण के पश्चात् कागज पर कोबर का चित्रण बढ़ा और उसके चित्र असंख्य में मिलते हैं। कोबर लिखिया के परंपरागत ज्ञान के आलोक में जब हम उन चित्रों को देखेंगे, तब पाएंगे कि युवा पीढ़ी के पास उसके निरूपण की जानकारियों का कितना अभाव है। उनमें प्रतीक-चिन्हें की परंपरागत व्यवस्था और उसका संतुलन स्पष्ट रूप से बिगड़ा दिखता है।

कोबर लिखिया में प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था पर चर्चा से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि लिखिया की पात्रता किसे प्राप्त है। हमारी परंपरा केवल उन सुहागन महिलाओं को जिनकी गृहस्थी सफल है, कोबर लिखिया की पात्रता देता है। अविवाहित युवतियों और निःसन्तान महिलाओँ के लिए कोबर की लिखिया वर्जित है।

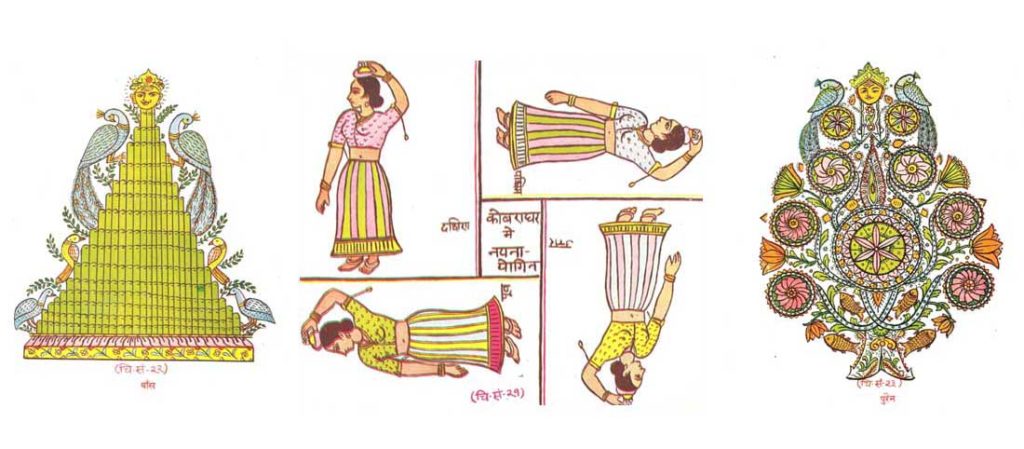

घर में कोबर पूजन का स्थान एवं दिशा भी नियत है। वैदिक संस्कृति में इसके लिए अग्नेय कोण को उपयुक्त माना गया है। अग्नेय कोण यानी दक्षिण-पूर्व दिशा, जिसके स्वामी अग्नि हैं। इसी वजह से यज्ञ वेदी के लिए भी यही कोण निर्धारित है। अग्नेय कोण को कुलदेवी का स्थान भी माना जाता है। कोबर लिखिया में प्रतीक-चिन्हों का स्थान भी नियत है। प्रतीक चिन्हों में सूर्य-चन्द्रमा, नव-नवग्रह-पंच-देवता, पुरैन-बांस, लटपटिया तोता (जोड़ा तोता), केला का पेड़, हाथी, कछुआ, मछली, नैना जोगिन आदि का चित्रण होता है।

प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था की चर्चा सबसे पहले नैना जोगिन से करते हैं। यह माना जाता है कि नैना जोगिन का चित्रण बौद्ध धर्म के प्रभाव में शुरू हुआ। मिथिला के गृहस्थ परिवारों पर जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, तब उसे निष्प्रभावी बनाने हेतु नैना जोगिन के चित्रण की परंपरा शुरू हुई। इसके लिए चारों दिशाओं को तांत्रिक विधि से साधा जाता था और कोबर घर को उसके चारों कोणों में नैना जोगिन का चित्रण कर बांधा जाता था। नैना जोगिन की चित्रण की परंपरा आज भी जारी है, इस वजह से कि वह ऐसी किसी भी बुरी शक्ति, जो नव-दंपत्तियों को गृहस्थ आश्रम से दूर ले जाती हो, उसे निष्प्रभावी कर नव-दंपत्तियों में परस्पर आसक्ति और सम्मोहन भाव को बनाये रखेगी, ताकि वे सफल गृहस्थ बने रहें।

सूर्य-चन्द्रमा, पंच-देवता-नवग्रह का चित्रण कोबर घर में पूर्व की दीवार पर किया जाता है। मिथिलांचल में विवाह पंच-देवता अर्थात् सूर्य, अग्नि, दुर्गा, महादेव और गणेश को साक्षी मान कर संपन्न होता है। उनकी कृपा नव-विवाहित दंपत्ति पर बनी रहे और नवग्रह उनके जीवन में साकारात्मक प्रभाव पैदा करें, इसलिए उनकी पूजा का विधान है। वही विधान लिखिया के माध्याम से कोबर में अभिव्यक्त होता है। ज्ञातव्य है कि मिथिला कर्मकांडीय व्यवस्थाओं में विष्णु का स्थान नवग्रहों में नहीं है। कोबर में महादेव और गौरी को स्थान दिया गया है। इसकी वजह है। महादेव और गौरी दोनों अलग-अलग परिवेशों में पलें-बढ़े हैं। दोनों के गुण-धर्म में भी अंतर है। एक मसान साधक हैं तो एक पर्वतराज की राजकुमारी। फिर भी गौरी महादेव को अपने आदर्श-पति के रूप में अपनाती हैं और दोनों सफल गृहस्थ जीवन का आनंद उठाते हैं। नव-दंपति भी वही आदर्श अपने भीतर स्थापित करें, इसकी कामना कोबर में गौरी-महादेव का चित्रण कर की जाती है।

जलीय एवं थलीय जीव-जंतुओं में मछली, कछुआ और हाथी कोबर में प्रमुखता से स्थान पाते हैं। कोबर में हाथी का चित्रण सूर्य-चन्द्रमा के ठीक नीचे किया जाता है। हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है। वह नव-दम्पति को धन-धान्य से भरपूर जीवन का आशीर्वाद देता है। भारतीय योग परंपरा में मछली को चंद्रमा और सूर्य से संबंधित माना गया है, जो मानव जीवन में प्राण (जीवन ऊर्जा) का संचार करती है जबकि हिंदू ज्ञान परंपरा और बौद्ध ज्ञान परंपरा में उसे धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की बहुलता का प्रतीक माना गया है। वह प्रेम, सद्भाव, खुशी और जुड़ाव का भी प्रतीक है। तंत्र विद्या में मछली की आंख सम्मोहन का प्रतीक है। इसलिए कोबर में मछली के चित्रण से न केवल नव-दंपत्ति के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की कामना की जाती है बल्कि उनके बीच सम्मोहन का भाव बना रहे, यह कामना भी की जाती है। एक-दूसरे के मध्य सुरक्षा और विश्वास की भावना के प्रतीकार्थ भी मछली का चित्रण कोबर में किया जाता है।

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोबर में मछली का चित्रण एकल होता है या अलग-अलग स्थानों पर। उन्हें जोड़े में चित्रित करने की परंपरा नहीं रही है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जोड़े में मछली का चित्रण जल का प्रतीक है और जल नव-दंपत्तियों के बीच की प्रेमाग्नि को ठंडा कर सकता है। मछली के चित्रण का संबंध प्रजननता से भी है। उसकी उर्वरा शक्ति असीम होती है। कछुआ भी लंबी आयु के साथ-साथ असीम प्रजनन शक्ति के प्रतीक के रूप में कोबर में उपस्थित होता है। कछुए और मछली के चित्रण के जरिए देवी गौरी से यह कामना की जाती है कि वह नव-दंपत्ति को संतान सुख और लंबी आयु तक संसारिक सुखों को भोगने का आशीर्वाद दें।

कछुआ का संबंध भगवान विष्णु के कच्छप अवतार से भी है जिन्होंने समुद्र मंथन क्रम में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। उसे नव-निधियों में स्थान दिया गया है जो धन-धान्य, सुख-समृद्धि का भी प्रतीक है। वह अपने आसपास साकारात्मक ऊर्जा प्रवाह को बनाये रखता है, जिसे सुख-शांति का एक कारक भी माना गया है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि कोबर का कछुआ नव-दंपत्ति के वैवाहिक-जीवन को न केवल मजबूत आधार देगा बल्कि वह उनके बीच की नाकारात्मक ऊर्जा का नाश भी करेगा।

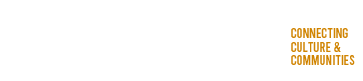

कोबर में जिन आकृतियों पर सबसे पहले नजर जाती है, वह है पुरैन और बांस। कोबर की दक्षिणी दीवार पर पुरैन और बांस का चित्रण विधि सम्मत है। बांस पर ही लटपटिया सुग्गे और मोर का चित्रण किया जाता है। लटपटिया सुग्गे को प्रेमी युगल का प्रतीक माना जाता है। उनके साथ बांस का चित्रण नव-दंपत्ति के कुल या वंश की वृद्धि एवं उनके दीर्घायु होने की मंगलकामना का द्योतक है। ज्ञात है कि बांस, ग्रामिनीई (Gramineae) कुल का एक बहुपयोगी घास है। वह सबसे तेज बढ़ने वाले पौधों में शामिल है। उस पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वह सूखा या अत्यधिक वर्षा में भी अप्रभावित रहता है। बांस में फूल शुष्क परिस्थितियों में ही खिलते हैं। उसकी इन्हीं क्षमताओं-विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कोबर में उसे स्थान दिया गया है। नवदंपति को यह सीख दी गयी है कि गृहस्थ जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी आपसी संबंधों में प्रेम-पुष्प खिलाये रखना चाहिए।

कमल या पुरैन कोबर चित्रण का अभिन्न अंग है। कोबर घर में कमल-पुष्प, कमल-नाल और कमल-पात का चित्रण नव-दंपत्ति को गृहस्थाश्रम के कई गूढ़ अर्थों से परिचय कराता है। कमल अपने शरीर में हुए रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों द्वारा जल में सरलतापूर्वक जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी अनुकूलन क्षमता से कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में उग सकता हैं, वंश वृद्धि कर सकता है और प्रतिकूल जलीय परिस्थितियों में भी स्वयं को जीवित रख पाने में सक्षम होता है। यही वजह है कि नव-दंपत्ति को कमल सदृश्य जीवन अपनाने की सीख दी जाती है।

उन्हें यह सीख भी दी जाती है कि जिस प्रकार कमल विपरीत परिस्थिति में खुद को स्थिर रख वंश वृद्धि करता है, वे भी अपने जीवन के झंझावातों के बीच स्वयं को स्थिर रखें, अपने भीतर नवीन आशाओं का संचार करे और अपना वंश बढ़ाएं। साथ ही, जिस प्रकार पानी में रहने के बावजूद कमल अपनी पत्तियों पर पानी की बूंदों का निषेध करता है, उसी तरह नव-दंपत्ति अपने संबंधों के बीच किसी भी बाहरी तत्वों का प्रवेश निषेध करें। यह संभव है कि नाकारात्मक ऊर्जा कभी उन्हें विलग कर दे, उस परिस्थिति में भी दोनों के अंत:स्थ का व्यवहार कमल के पत्ते (पुरईन) समान होना चाहिए।

हिन्दू धर्म में सुंदर पंखुड़ी युक्त कमल पुष्प को देवी लक्ष्मी का वास माना गया है और कोबर में कमल का चित्रण उनसे सुख-समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना का भाव लिए किया जाता है। सत्यम-शिवम-सुन्दरम का रूपक रचता कमल पुष्प का उदाहरण विशिष्ट उपमाओं के तौर कमल हस्त, कमल नयन, कमल चरण, कमल हृदय के रूप में दिया जाता है। इन्हें ईश्वर का गुण-धर्म माना गया है जिसे नव-दंपत्ति अपने आचरण में धारण करेंगे, इसकी कामना की जाती है।

सूर्योदय के साथ कमल का खिलना और सूर्यास्त के साथ उसकी पंखुडियों का बन्द हो जाना, जीवन में सूर्य की ऊर्जा के महत्व को दर्शाता है। विष्णु की नाभि से निसृत, कमल-नाल द्वारा पुष्प का ब्रह्मा से जुड़ा होना, ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति को भी दर्शाता है। इन अर्थों में कमल, ब्रह्मा के प्रतीक स्वरूप भी कोबर में उपस्थित होता है और कमल-नाल सृष्टि की सृजन शक्ति और मनुष्य की सृजन शक्ति के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। इन सबके अतिरिक्त कोबर घर के चारों कोण में केला के वृक्ष लगाने की परंपरा रही है, जो कदली वन में योग या साधना को प्रतिबिंबित करता है। मिथिलांचल की साहित्य परंपराओं में इसकी चर्चा खूब मिलती है।

—

Disclaimer: The opinions expressed within this article or in any link are the personal opinions of the author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Folkartopedia and Folkartopedia does not assume any responsibility or liability for the same.

Folkartopedia welcomes your support, suggestions and feedback. If you find any factual mistake, please report to us with a genuine correction. Thank you.