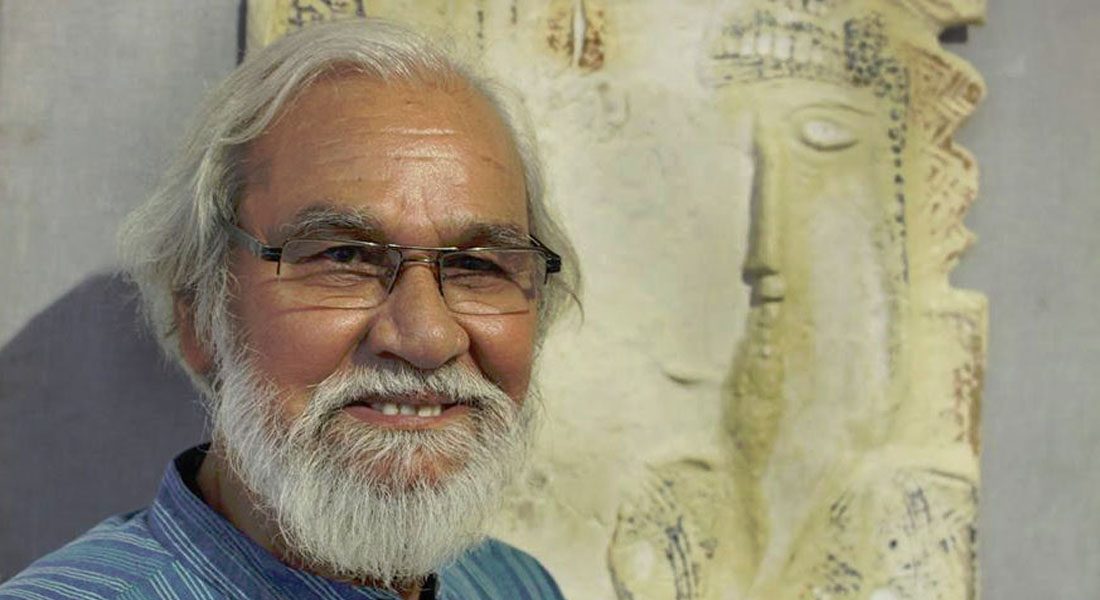

पद्मश्री प्रो. श्याम शर्मा के नाम से आज कौन अवगत नहीं है। श्याम शर्मा बिहार और देश के वरिष्ठ छापा कलाकार है और लगभग अस्सी वर्ष की उम्र में लगातार कला सृजन में जुटे हैं। बिहार में कलाकारों की कई पीढ़ियों को उन्होंने काफी नजदीक से देखा है और बिहार में समकालीन कला के विकास और वर्तमान के दशकों से साक्षी हैं। साठ के दशक के बाद बिहार में कला के विकास और उसके वर्तमान पर राष्ट्रीय सहारा में बतौर कला संपादक कार्य कर रहे वरिष्ठ कलाकार रवींद्र दास ने विस्तार से बातचीत की है। वो स्वयं भी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, पटना के छात्र रहे हैं। प्रस्तुत है प्रो. श्याम शर्मा से उनका यह साक्षात्कार:

आप जब बिहार आये तब का कला परिदृश्य कैसा था?

मैं पटना 1966 में आया। जब मैंने वहां के कला परिदृश्य पर गौर किया, तब पाया कि तत्कालीन कलाकार कला के व्याकरण को ही कला समझते थे और उसी को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते थे। तब कला यथार्थवादी रुझान लेने लगी, क्योंकि अधिकतर कला शिक्षक बंगाल से आये थे। उनपर बंगाल का प्रभाव था। बंगाल में भी शांतिनिकेतन के कलाकारों में एक आदर्शवादी रचनात्मकता थी। अधिकतर शिक्षक कलकत्ता कॉलेज आफ आर्टस से आये थे। सिर्फ उमा नाथ झा शांतिनिकेतन के थे, जिनकी कला में दिलचस्पी ही नहीं थी। पोर्ट्रेट बनाओ, लैन्डस्केप बनाओ, वह इसी को कला समझते थे। बिहार में रह रहे शांतिनिकेतन के कुछ अन्य कलाकारों, भागलपुर में बंकिम चंद्र चटर्जी, बंसीधर प्रतिहारी जैसे कलाकार नयी कला सृजन में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने जो सीखा, उसी के इर्द-गिर्द घूमते रहे। 1966 तक यही स्थिति थी।

बटेश्वर नाथ श्रीवास्तव ने सबसे पहले पहल की उस व्याकरण से अलग हटकर कुछ नया रचने की। अपने छात्रों की मदद से उन्होंने कला को नया आयाम दिया। इसकी वजह थी। वे इटली से होकर आये थेl पटना में उनकी एक प्रदर्शनी हुई थी, जिसमें प्रदर्शित कलाकृतियों में एक आइडियलिस्टिक अप्रोच था, जो यथार्थ से बिल्कुल अलग था। यहां में ईश्वर चंद गुप्ता की पेंटिंग का जिक्र जरूरी है। उनकी एक पेंटिंग पर इम्प्रेसनिस्टिक प्रभाव था। उनकी आकृतियां यथार्थ से ज्यादा जुडी थीं। मुझे याद है, उस चित्र में एक आदिवासी परिवार हिरण का शिकार करके आ रहा था। उसी पेंटिंग की अनुकृति पर उन्हें लखनऊ ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। यथार्थ से कल्पना की ओर ये पहला कदम था। इसी कड़ी में दूसरा नाम मंजुल का था।

इसके बाद दूसरा दौर आया बीरेश्वर भटाचार्य का। बीरेश्वर दा कलकत्ता स्कूल की तरह ही लैंडस्केप की वजह से चर्चित थे। लेकिन, जब वे टर्की एकेडमी ऑफ आर्ट्स गए, तब वहां से नयी कलादृष्टि के साथ लौटे और उसका प्रभाव उनके चित्रों में दिखने लगा। उनकी एक पेंटिंग में उड़ती हुई आकृतियां थीं, जिस पर उनका मानना था कि हमारा शरीर छोटे-छोटे अणुओं से सृजित है, जो स्पेस में तैरते रहते हैं। उन्होंने रंगों और आकृतियों में जमकर प्रयोग किये, जिससे बिहार की कला में एक नयी विचारधारा का जन्म हुआl तत्कालीन कलाकार और छात्र उनके इस विचार से बेहद प्रभावित थे कि अगर कला का व्याकरण जरूरी है, तो उतना ही जरूरी मैलिक सृजन भी है। इस स्तर पर बिहार के कलाकारों की सोच दो भागों में बंट गयी। कुछ कलाकारों ने सिर्फ व्याकरण को महत्व दिया, तो कुछ मौलिकता की ओर मुड़ गए। अब ग्रुप के कलाकार और कई अन्य कलाकारों ने मौलिकता को समझा और उसे अपनी कलाकृतियों में महत्त्व दिया। जैसे अशोक तिवारी, सिकंदर हुसैन, अजीत दुबे, रजत घोष, विजय चंद, विनोद सिंह आदि। इनमे अशोक तिवारी सबसे ज्यादा प्रतिभावान थे और बाद में वो दिल्ली, बनारस, बड़ौदा सभी जगह गए और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अजीत दुबे बड़ौदा गए, वहां उनकी प्रतिभा और निखरी। रजत घोष ने सबसे अलग पहचान बनायी। वो बिहार की लोक आकृतियों से जुड़े। आज भी जड़े हैं। वो रफनेस और बेअदबी को लेकर एक नया सौन्दर्य गढ़ते हैं। रजत घोष और ईश्वर चंद गुप्ता दोनों ही बिहार के टेराकोटा कलाकार हैं। ईश्वर चंद गुप्ता के टेराकोटा कलाकृतियों में एक चिकनापन मिलता है, जबकि रजत घोष में एक खुरदुरापन। यह उनके स्वभाव से मेल खाता है। इसी कड़ी में संजीव सिन्हा, शांभवी, सुबोध गुप्ता, नरेंद्रपाल सिंह और फिर आपलोगों का ग्रुप आया और सिलसिला चलता गया।

इटली से आने के बाद बटेश्वर बाबू ने पटना में काम क्यों नहीं किया?

बटेश्वर बाबू तब लीनोकट सिखाते थे। उन्होंने विदेश में लीनो और ईचिंग, दोनों में काम किया था। मैंने उनका काम देखा है। लेकिन, मैंने उन्हें पटना में काम करते हुए नहीं देखा। उस दिनों ग्राफिक वर्क के लिए सामान भी यहां उपलब्ध नहीं था। लीनो महंगा मिलता था और एक बार खराब तो खराब, इसलिए कलाकार घबराते थे। लीनो पाठ्यक्रम में नहीं था, तो परीक्षा भी नहीं होती थी। छात्र भी गरीब घरों के थे, इसलिए वो उससे बचते थे।

बिहार की आधुनिक कला पर किसका असर ज्यादा रहा, बंगाल स्कूल का या मुंबई प्रोग्रेसिव आंदोलन का?

कला जागरण में कला शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे ही कला-प्रवृतियों को पैदा करते हैं। बिहार में अधिकांश शिक्षक बंगाल स्कूल के थे। वहां भी दो सेंटर हैं। शांतिनिकेतन और कोलकाता। कोलकाता रिअलिस्टिक की तरफ जाता है और शांतिनिकेतन आईडियलिस्टिक की तरफ। हमारे यहां शांतिनिकेतन के दो कला शिक्षक थे। बिनोद बिहारी मुखर्जी और उमानाथ झा। कोलकाता से सत्यनारायण मुखर्जी और नृपेन रॉय थे। बटेश्वर नाथ श्रीवास्तव और मैं लखनऊ से थे और एक बीरेश्वर दा। बहरहाल, उस समय तक बिहार के कलाकारों पर बंगाल स्कूल का यथार्थवादी प्रभाव था। फिर एक दौर आया जब हम दिल्ली, मुंबई और विदेश की कला को देखकर चमत्कृत हुए। तब बंगाल स्कूल हमसे बिल्कुल छूट गया और हम सब प्रोग्रेसिव ग्रुप की मानसिकता के साथ जुड़े। जैसे, पहले बिहार में मुगल शैली के कलाकार थे जिन्होंने कंपनी शैली के प्रभाव में पटना कलम को जन्म दिया। उसी तरह बंगाल स्कूल के यथार्थवाद और प्रोग्रेसिव ग्रुप की मॉडर्न मानसिकता के मेल से पटना के कलाकारों का विकास हुआ। सच्चाई तो यह है कि हमलोगों पर दोनों में से किसी का विशेष प्रभाव नहीं था। पटना अपने ढंग से विकसित हो रहा था। हमारे शिक्षकों ने यह कभी नहीं कहा कि मेरे जैसा काम करो, जैसा कि अन्य संस्थानों में होता था। हमलोगों ने अपने छात्रों में उनके अंदर छुपी प्रतिभा को विकसित होने दिया, अपने ढंग से काम करने की स्वतंत्रता दी, क्योंकि हमलोगों का मानना रहा है कि कला नितांत ही व्यक्तिगत साधना है। मैं खुले मंच पर कहता हूं कि हमने उन्हें कला नहीं सिखाई, ऐसा कुछ सिखाया जिससे उनकी कला और जीवन एक हो गया। ये बात लखनऊ में नहीं आयी। वहां बड़े-बड़े कलाकार रहे, मगर हमलोगों ने छोटे-से संस्थान में, कम संसाधनों के बावजूद काम किया। आप देख लीजिए, यहां से उभरे कलाकारों पर किसी शिक्षक या वरिष्ठ कलाकार की छाप नहीं होती।

बिहार से कलाकारों के पलायन का दौर कब आया?

1966 में रणजीत सिन्हा के सहयोग से हमने एक संस्था बनायी थी, त्रिकोण। इसके जरिए हमने लखनऊ, शांतिनिकेतन और कानपुर में कला-प्रदर्शनी आयोजित की। मूर्तिकला में ईश्वर चंद गुप्ता को सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इससे बिहार की कला चर्चा में आयी। रजत घोष के मूर्ति शिल्पों ने बिहार की कला को राष्ट्रीय फलक पर एक पहचान दी l बीरेश्वर दा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वे दिल्ली ललित कला अकादमी के सदस्य भी हुए। मुझे सन 88 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिर बीरेश्वर दा के प्रयास से सन 89 में शिल्पकला परिषद् की ओर से पहली बार नेपाल और दिल्ली में ‘कंटेम्पररी आर्टिस्ट्स ऑफ बिहार’ नाम से प्रदर्शनी आयोजित की गयी। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई। अलकाजी, एनजीएमए के अनीस फारुखी जैसे कलाप्रेमी भी प्रदर्शनी में पहुंचे और उन्होंने तमाम पत्र-पत्रिकाओं में प्रदर्शनी पर लिखा। इसके बाद एक दौर आया जब बिहार के सभी विधा के कलाकार दिल्ली आने लगे। संजीव, शांभवी जो रिसर्च ग्रांट स्कालरशिप पर लखनऊ में काम कर रहे थे, वे भी दिल्ली आ बसे। दिल्ली को अपना निवास और कार्यस्थल बनाने वाले कलाकारों में सुबोध गुप्ता, संजीव सिन्हा, शांम्भवी, श्रीकांत पांडे, नरेंद्र पाल सिंह, बिपिन और आपलोग थे। फिर संजय ओझा, राजीव, त्रिभुवन कुमार देव और उमेश कुमार भी पहुंचे। धीरे-धीरे दिल्ली में पूरा बिहार बस गया। बिहार के कलाकार इसी तरह राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़े। अब इसका परिणाम देखिये, आज सभी महत्वपूर्ण कला आयोजनों में बिहार के कलाकार दिखते हैं।

सर, बड़ौदा या बंगाल स्कूल की अपनी विशेषताएं हैं। वहां के कलाकारों की शिनाख्त उनके स्कूल की विशेषताओं के आधार पर काफी हद तक संभव है। हिन्दी पट्टी में उनकी तरह कोई पहचान विकसित नहीं हो पायी। यहां तक कि बहुत कम ही कलाकार एक्सप्रेसिव हैं। ऐसा क्यों?

क्योंकि हमने बड़ौदा या अन्य आर्ट स्कूल की तरह अपने छात्रों से कला पर कभी गंभीरता से बातचीत नहीं की। न ही उन्हें कला पर लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाया। यहां कि सुनना भी नहीं सिखाया। हमने सिर्फ कलाकृतियों को गढ़ने को ही कला समझ लिया। बड़ौदा स्कूल अपने छात्रों को कला सृजन के साथ-साथ कला से साक्षात्कार, उन पर बोलना और सुनना, सब सिखाता है। हमारे कलाकारों से जब आप उनकी कलाकृतियों पर बात करेंगे तब उनका जवाब होगा, ‘हम नहीं बोलते हमारी कला बोलती है’l वास्तव में इसके जरिये हम अपना डर छुपाने की कोशिश करते हैं। यह अवगुण उनमें हमसे ही आया। हमने उन्हें गुण दिये तो अवगुण भी दिये। हमारे छात्रों के पिछड़ने की तीन मुख्य वजहें रहीं। उनमें समकालीन ज्ञान का अभाव रहा क्योंकि हमने कला इतिहास नहीं पढ़ाया। कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं थी, कला की पत्र-पत्रिकाएं भी नहीं आती थीं। इसलिए हम दुनिया से कटे रहे। दूसरी वजह कला विद्यार्थियों का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना भी था और तीसरी वजह थी भाषा को लेकर दुराग्रह। आप सड़ी हुई कलाकृति को भी अंगेजी में डिस्क्राइब करिये और उसे ही हिंदी में डिस्क्राइब करिये, बहुत फर्क पड़ता है। मसलन रंजीत होसकोटे अंग्रेजी में लिखते हैं पर श्रीकांत वर्मा हिंदी में। कौन ज्यादा प्रचारित है, यह बताने की जरूरत नहीं है।

आर्ट कॉलेज पर आप कुछ कहना चाहेंगे?

आर्ट कॉलेज की स्थिति यह है कि मेरे पास लोटा भर पानी है और छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें बाल्टी भर पानी मिल जाए। यह कैसे संभव है। हमने अपने पात्रों को बड़ा किया ही नहीं। हमने पीएचडी करने में और कागज बटोरने में समय गंवाया, कागज बटोरने वाले शिक्षक बनाये। उनके भीतर कॉम्प्लेक्स है कि वे श्याम शर्मा और बीरेश्वर भटाचार्य की तरह नाम नहीं कमा सके। यही वजह है कि वे किसी भी सक्रिय कलाकार को आज छात्रों के बीच नहीं बुलाना चाहते। उन्हें डर है कि कहीं उनकी कद्र कम न हो जाये। एक कहावत है, जो रोया पिछलों को रोया। आप पुराने दिनों को याद करिये। जो छात्र 1990 से 2000 के बीच कॉलेज से निकले, वही आज राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर छाये हुए हैं। अब कॉलेज से क्राफ्ट्समैन निकल रहे हैं और सच तो यह है कि आपने सिर्फ कला मजदूर पैदा किये हैं।

बिहार सरकार का कला-संस्कृति विभाग कैसा काम कर रहा है?

इसका दर्द तो आप बिहार के बाकी कलाकारों से पूछिये। बड़ी मुश्किल से ललित कला अकादमी बनी थी, वह भी भंग हो गयी और आज तक उसका पुनर्गठन नहीं हुआ। ललित कला की गैलरी बंद रहती है, वहां कोई प्रदर्शनी नहीं कर सकते हैं। आप सोच लीजिए वहां कितने रिजिड लोग बैठे हैं।

लेकिन सरकार से इतर कई अफसरों और बड़े घरानों में कला संग्रह के प्रति प्रेम दिखता है?

मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि हमारे आईएएस अफसर बाहर से कलाकारों को तो अपने घर बुलाते हैं, परंतु बिहार के कलाकारों को सम्मान और सुविधा नहीं देना चाहते हैं। वे कला की परख गूलल से मिली जानकारियों पर करते हैं और उनका दूसरा आधार है व्यक्तिगत फायदा। जहां आप म्यूरल लगवाते हैं, वहीं बीच में पेंटिंग लगवा देते है। यह कैसी कला-दृष्टि है। आप जिन कलाकृतियों का संग्रह कर रहे हैं, उनका स्तर क्या है? भले ही हमने बिहार म्यूज़ियम बना लिया, वहां बड़े-बड़े आयोजन भी हो रहे हैं। उसका फायदा बाहरी कलाकारों को मिला, न कि बिहार के कलाकारों को। परिणाम यह हुआ कि हमने अपने कलाकारों में हीन भावना पैदा कर दी। उनके कला सृजन के लिए जगह नहीं बना, उनकी कलाकृतियों के संग्रह की व्यवस्था नहीं हुई। कलाकारों की भी गलती है। बिहार में भी कुछ नाम ऐसे हैं जो शार्ट-कट से आगे बढ़ना चाहते हैं। वे कलाकार नहीं, कलाबाज ज्यादा हैं और वही खुश भी हैं।

और मेरा आखिरी सवाल। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप पटना में डटे रहे। आपने पटना या बिहार छोड़ने का नहीं सोचा?

मेरे जीवन में अनेक मौके आये जब मैं दिल्ली या कहीं और बस सकता था। लेकिन, मैंने सोचा कि क्यों नहीं बिहार को ही दिल्ली बनाऊं और अब तो मैं अपनी ऊर्जा को मात्र कला सृजन और कला लेखन में लगाना चाहता हूं। रवींद्र भाई, मैं मानता हूं कि ईश्वर कही-न-कही से ऑक्सीजन जरूर देता है, तभी हम, कलाकार जिन्दा हैं, चाहे हम कहीं भी रहें।

धन्यवाद।

—

Other links:

कला संवादों से निखरती है हमारी कला: पद्मश्री प्रो. श्याम शर्मा

Disclaimer:

The opinions expressed within this article or in any link are the personal opinions of the author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Folkartopedia and Folkartopedia does not assume any responsibility or liability for the same.

Folkartopedia welcomes your support, suggestions and feedback.

If you find any factual mistake, please report to us with a genuine correction. Thank you.