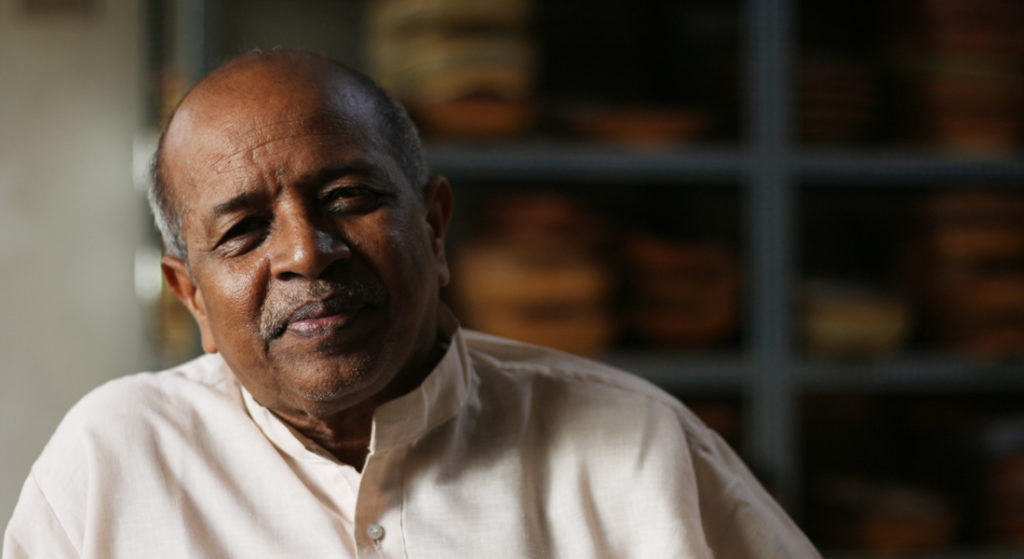

पद्मश्री ब्रह्मदेव पंडित

“जयप्रकाश नारायण की वजह से मैं बेलगाम पहुंचा और वहां अजगांवकर जी से मुलाकात हुई। वे मेरे पहले कलागुरु हैं।”

—

ब्रह्मदेव राम पंडित का जन्म बिहार के नवादा जिले के एक कुंभकार परिवार में हुआ। घर में मिट्टी के बर्तन बनाने का पारंपरिक काम ही कमाई का मुख्य साधन था। माली हालत रोज कमाने और रोज खाने जितनी विकट थी। गांव के स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही गरीबी आड़े आ गई और आठ वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़कर मां-बाप के साथ चाक पर बर्तन बनाने का काम संभालना पड़ा। मजह 10 वर्ष की उम्र में घरवालों ने 7 वर्ष की देवकी से उनकी शादी कर दी।

ब्रह्मदेव जी का गांव हजारीबाग के घने जंगलों के नजदीक था। ज्यादातर जमीन पथरीली और बंजर थी। तब के समय में कालापानी कहे जाने वाले उस इलाके में मलेरिया, कालाजार और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों ने डेला डाल रखा था। उनके गांव से कुछ दूरी पर सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण ने ग्राम निर्माण मंडल बनाया था। वे इसके जरिए लोगों को बीमारियों से बचाव, साफ-सफाई, खेती-बाड़ी और ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण दे रहे थे। यह सब कुछ चल ही रहा था कि 1966-67 में अकाल ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने और सिंचाई की सुविधा बहाल करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने नाटी से कपसिया आश्रम होते हुए भोरमबाग तक नाला खोदने का काम शुरू कराया। इसके साथ ही नाले के लिए टेराकोटा पाइप निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। ब्रह्मदेव पंडित भी इसी काम में लग गए। ब्रह्मदेव की लगन और मेहनत ने जयप्रकाश नारायण को बहुत प्रभावित किया। जयप्रकाश से मुलाकात के बाद ब्रह्मदेव का सफर बतौर एक कलाकार शुरू हुआ जो आज भी जारी है।

प्रस्तुत है यहां महाराष्ट्र के राज्य पुरस्कार से लेकर पद्म पुरस्कार तक से सम्मानित पद्मश्री ब्रह्मदेव राम पंडित से खास बातचीत:

फोकार्टोपीडिया: ब्रह्मदेव जी, सबसे पहले तो फोकार्टोपीडिया के मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बतौर कलाकार आपका सफर बेलगाम से शुरू होता है। कहां बिहार और कहां बेलगाम, यह कैसे संभव हुआ?

ब्रह्मदेव राम पंडित: धन्यवाद। आपने ठीक कहा। एक कलाकार के रूप में मेरे जीवन की शुरुआत बेलगाम से होती है। मैं बेलगाम जयप्रकाश नारायण जी की वजह से पहुंच पाया। तब नाटी से भोरमबाग तक नाला बन रहा था और जयप्रकाश जी उसके लिए बन रहे टेराकोटा के पाइप में मेरे श्रम से बहुत प्रभावित थे। उन दिनों बेलगाम में खादी ग्रामोद्योग द्वारा एक साल की पॉटरी ट्रेनिंग दी जा रही थी। जयप्रकाश जी ने वहां मेरे नाम की अनुशंसा कर दी और फिर मैं बेलगाम पहुंच गया।

उससे पहले आप कभी बिहार से बाहर निकले थे?

नहीं। (हंसते हुए) बेलगाम भी किस तकलीफ से पहुंचे, उसके बारे में आज जब हमलोग सोचते हैं तो हंसी आती है। लेकिन, जिस दुर्दिन में हमने यह सफर किया, उसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। गरीबी का सबसे भयावह रूप हमलोगों ने गांव में देखा है। गरीबी तो थी ही, 60 के दशक में पड़े अकाल ने जीवन बदतर कर दिया था। इसलिए जब जयप्रकाश जी ने बेलगाम के लिए मेरे नाम की सिफारिश कर दी, तब आंखों से नींद गायब हो गयी। बेलगाम जाने के लिए पैसे नहीं थे। मां ने अपनी हंसुली एक साहूकार के यहां गिरवी रखकर 40 रुपये मुझे दिये। लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। स्टेशन पर एक ठग ने फंसकर वह रुपये भी मुझसे छीन लिये।

फिर क्या हुआ?

मैं गांव कैसे लौटता? वहां भूख और बेकारी तो थी ही, जग-हंसाई भी होती। सब सोचकर बगैर टिकट ही मैंने कर्नाटक जाने का फैसला किया। रास्ते में दो जगहों पर मुझे टीटीई ने ट्रेन से उतार दिया लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। धक्के खाते-खाते आखिरकार में खादी विलेज पॉटरी इंस्टीट्यूट, बेलगाम पहुंच गया।

बेलगाम से मुंबई कैसे पहुंचे, क्योंकि आपका परिवार तो बिहार में था?

ट्रेनिंग के दौरान इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल वासुदेवन मुझे बहुत मानने लगे थे। उन्होंने ही मेरा परिचय तब के सुप्रसिद्ध पॉटर एल. आर. आजगांवकर से कराया और उन्हीं के बुलाने पर मैं बंबई चला गया। आजगांवकर को मैं अपना कला गुरु मानता हूं, मेरे भीतर के कलाकार को पहचानने और उसे निखारने का श्रेय उन्हीं को जाता है।

आपको अपनी पहचान कब मिली?

पहचान कब मिली, ये कहना आसान नहीं है लेकिन मुझे ध्यान है कि महज 19 साल की उम्र में मैं देवकी के साथ मुंबई चला आया। वहां हम दोनों ने मिलकर टेराकोटा की कृतियां बनानी शुरू की, जो काफी पसंद की गई। इस तरह हमनें एक साल में लगभग 10 हजार रुपये जुटाए और एक चाली खरीदी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि तब शायद हमें पहचान मिलने लगी थी। इसके बाद धीरे-धीरे हमारा काम चलने लगा और बेहतर होने लगा।

शुरुआती ट्रेनिंग के अलावा और कहां-कहां आपने ट्रेनिंग ली या पढ़ाई की?

मैंने 1973 में हस्तशिल्प शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में दाखिला लिया। 1975-76 में जेजे स्कूल ऑफ ऑर्ट्स से ‘क्ले स्कल्पचर और मॉडलिंग’ की पढ़ाई की। फिर 1981 में ललित कला अकादमी, नई दिल्ली में भी ट्रेनिंग ली। इसी साल मैंने अपना स्टूडियो भी बना लिया था जिसका नाम हमने पंडित ऑर्ट सेरामिक रखा।

सिरामिक ऑर्ट की सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं?

मिट्टी से कलाकृतियां बनाना जटिल और श्रमसाध्य काम है। इसके लिए काफी धैर्य की जरूरत होती है क्योंकि एक कलाकृति कई चरणों से गुजरने के बाद पूरी होती है। सबसे पहले थान फायर मिट्टी में फेल्शफार पाउडर/सिलिका पाउडर को वजन के हिसाब से मिलाया जाता है। इसे स्टोर वेयर मिट्टी करते हैं। इससे पॉट, थाली, कटोरी और स्कल्पचर बनाए जाते हैं। इनके सूखने के बाद इन्हें 900 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। इसे बिस्क कहते हैं। इसके बाद ग्लेजिंग की जाती है। फिर इसे 1280 डिग्री तापमान पर 12 घंटे तक पकाया जाता है। इसके बाद तैयार कलाकृति पत्थर की तरह सख्त होने के साथ-साथ कांच की तरह चमकती लगती है।

अब तक कहां-कहां पर आपकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लग चुकी है?

1987 में जापान के याकोहामा, 2010 में मैड्रिड (स्पेन), 2011 जर्मनी और 2012 में लागोस में मुझे अपनी कलाकृतियों को दिखाने का मौका मिला है। इसके अलावा देश के कई अलग-अलग राज्यों में मेरी कलाकृतियों की प्रदर्शनियां लग चुकी हैं। हाल ही में दिल्ली के त्रिवेणी आर्ट गैलरी में भी मेरी कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी लगायी गयी है।

ब्रह्मदेव जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आपको भी धन्यवाद।