डा. कुमुद सिंह I वरिष्ठ कलाकार I विभागाध्यक्ष, ड्रॉइंग एवं पेंटिंग, साकेत पीजी कॉलेज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश

—

भोजपुरी अंचल के सामाजिक जीवन के संस्कार, उसमें निहित आंतरिक जीवन दर्शन तथा आदर्श मूल्यों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से वहां की कलाओं पर विद्यमान हैं। यह प्रभाव वहां के लोकचित्रों पर भी दिखता है, जिनमें कोहबर प्रमुख है। मिथिलांचल की ही तरह समान रूप से कोहबर चित्र पूर्वांचल या भोजपुरी अंचल में मिलते हैं जो उस क्षेत्र के लोकमानस की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है और जिसमें भावनाओं-चिंतनों-रंगों और रेखाओं का अद्भुत समन्वय दिखता है। इसका सृजन शोभा, आरक्षण और कल्याण की दृष्टि से होता है जिससे वैवाहिक जीवन में स्वस्थ प्रवृत्तियों एवं जीवन दृष्टि के निर्माण का धरातल तैयार किया जा सके। इसका अपना एक अलौकिक रचना संसार है जिसके अभिप्राय के ज्ञान से इसकी विलक्षणता से अवगत हुआ जा सकता है। इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए स्थूल नहीं, सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है।

कोहबर चित्रों में भोजपुरी अंचल के लोक जीवन का आदर्श एवं उसके प्रति आशावादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का भाव और निष्काम कर्म की महत्ता कोहबर चित्रों की पृष्ठभूमि में है। साहित्य की बात करें तो कोहबर का वर्णन तुलसीदास के रामचरितमानस् में मिलता है, बाण के हर्षचरित में भी इसकी चर्चा मिलती है। हर्षचरित के चतुर्थ उच्छवास में वर्णन है कि कौतुक-गृह (कोहबर) में स्त्रियों ने जमाल (वर) से लोकाचार अनुरूप विनोद किया। कोहबर का अर्थ है कोष्ट-वर अर्थात् विवाह उपरांत वर-वधू के मिलन का घर। कोहबर उस घर को भी कहते हैं जहां कुल देवता स्थापित होते हैं। इसे कौतुकागार भी कहते हैं जहां वर-वधू के साथ अनेक प्रकार का मनोरंजन किया जाता है, हास परिहास किया जाता है। इसी हास परिहास की चर्चा बाण करते हैं और यह परंपरा आज भी भोजपुर अंचल में देखने को मिलती है। भोजपुर अंचलों में यह भी देखने को मिलता है कि कोहबर चित्रों साथ प्रथम-मिलन शब्द का अंकन भी होता है।

बहरहाल कोहबर की परंपरागत थाति को भोजपुर के लोक कलाकारों ने अपनी अपूर्व संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मक सामर्थ्य से वैवाहिक जीवन की अनुभूतियों को प्रतीकों में अनुदित कर सहेजा है और आज भी वह अपने मौलिक स्वरूप के ज्यादा करीब दिखता है। गौरतलब है कि कला एवं कविता में सूक्ष्म सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीकों के बिना सूक्ष्म सौंदर्य की अभिव्यक्ति असंभव है। इस लिहाज से कोहबर को चित्रलिपि भी माना जा सकता है और शायद इसी वजह से कोहबर ‘बनाना’ नहीं ‘लिखना’ कहा जाता है। कुमारस्वामी ने भी कहा है कि प्रतीक या मूर्ति आत्मतत्व ज्ञान के लाभार्थ भाषा का काम करते हैं। प्रकृति की सत्ता के प्रति लोक कलाकारों की आस्था के कारण ही उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अधिकांशत: प्रकृति का सहारा लिया है। जड़-व-जीवित वस्तुओं के चित्र सरल रेखाओं के उपयोग से एक स्पष्ट ध्वनिमूलक रूपों की रचना कर वर्णमाला के रूप में कोहबर चित्रों में उकेर दिए जाते हैं। लिहाजा कोहबर-लिखना केवल एक भाव का उद्घाटन ही नहीं है, वरन् गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे वर-वधू को एक सार्थक जीवन जीने का एहसास कराने का सृजन है।

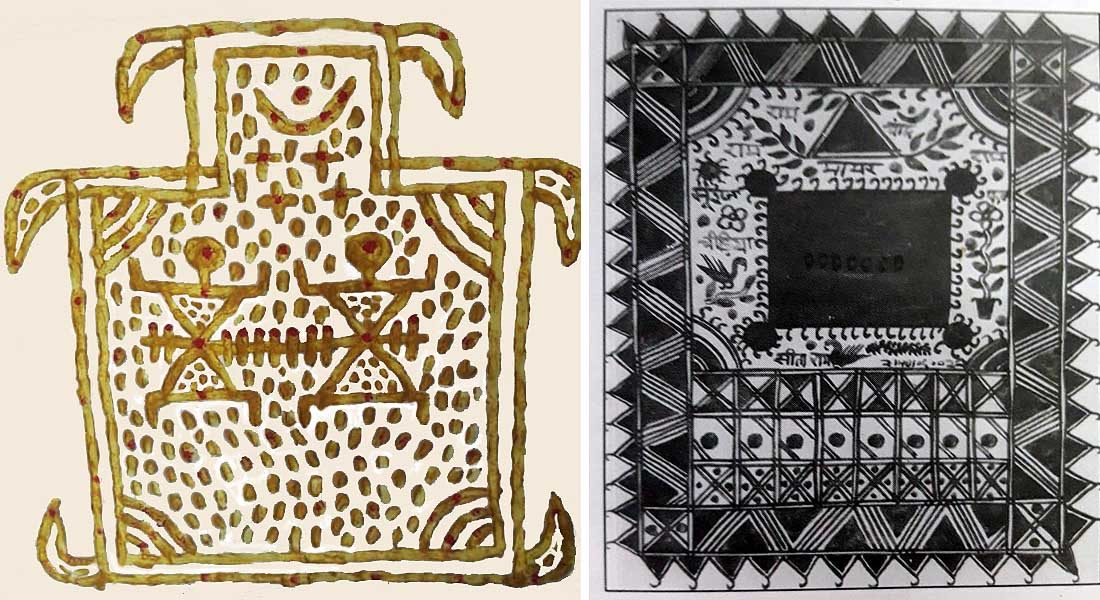

भोजपुरी अंचल के कोहबर चित्र शुभ-लग्न, दिन और समय का विचार कर विशेष कमरे की खास दीवार पर सृजित किये जाते हैं। ज्यादातर घरों में परंपरागत रूप से एक कोहबर घर रहता है, जहां चित्र बनाये जाते हैं। कभी-कभी कोहबर चित्रों को कमरे के बाहरी दीवार पर भी बनाया जाता है। अधिकांशत कोहबर चित्र पूर्व या पश्चिममुखी ही बनाने की प्रथा है जिसे जानकार घर की बेटी, बहन या बुआ बनाती हैं। कुछ घरों में इसकी शुरुआत पण्डिताइन से कराई जाती है और फिर अन्य महिलाएं चित्र को पूर्ण करती हैं। कोहबर पूर्ण होने पर नेग देने की भी परंपरा है। भोजपुर अंचल या पूर्वांचल में विवाह उपरांत कोहबर चित्रों को एक-सवा माह बाद किसी शुभ मुहूर्त में उठा देने या मिटा देने की परंपरा है। यही वजह है कि इस अंचल में कोहबर चित्रों की परंपरा प्राचीन होते हुए भी उसके प्रमाण बहुत कम मिलते हैं, हालांकि कोहबर चित्रों के प्रति सजगता इन दिनों थोड़ी बढ़ी है।

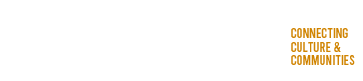

पूर्वांचल में कोहबर चित्रों का निरूपण मिथिलांचल की तरह जटिल नहीं है बल्कि यह आज भी अपने मौलिक और पारंपरिक स्वरूप के करीब ज्यादा दिखता है। परंपरा से ही उसमें बांस, पत्र, पुष्प, पेड़-पौधे, सूर्य-चंद्र, पशु-पक्षी, युगल मायर अर्थात देवी-देव एवं वर-वधू के साथ कलश, ओखल और डोली-कहार आदि का चित्रण किया जाता है। इन चित्रों के साथ हाथ का थापा देने की भी परंपरा है। इसके लिए सबसे पहले चौकोर या आयताकार दीवार पर आधार तैयार किया जाता है। आधार चौरठ अर्थात पिसी हुई चावल के लेप से तैयार किया जाता है। तैयार आधार पर गेरू से दुहरी रेखाओं (कहीं-कहीं इकहरी) का प्रयोग कर एक सुसज्जित कोहबर चित्र का रेखांकन तैयार किया जाता है और फिर उनमें मुख्यत: लाल, हरा, पीला और गेरू रंग भरा जाता है।

अब बात कोहबर में प्रयुक्त प्रतीकों की। पूर्वांचल के कोहबर चित्रों में बांस की प्रधानता होती है। बांस पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है और जहां भी उसे एक बार लगा दिया जाता है, वहां जल्दी ही बांसों का एक घना झुंड तैयार हो जाता है। नव वर-वधू का परिवार भी बांस की विशिष्टता लिए हुए हो, उनमें वंश बढ़ाने और समाज की निरंतरता का विचार प्रबल हो, इस उद्देश्य से बांस का चित्रण किया जाता है। बांस को शुभ और दीर्घायु भी माना जाता है। साथ ही, इसका औषधीय महत्व भी है। सूर्य-चंद्र ब्रह्मांड में सदा से विद्यमान है। इसी वजह से कोहबर में उनका चित्रण वर-वधू के दीर्घायु होने की कामना स्वरूप होता है। सूर्य को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला देव भी माना जाता है। दिनाजपुर से प्राप्त एक सूर्य प्रतिमा के पृष्ठ भाग पर इसी भाव का लेख अंकित मिलता है, “सूर्य समस्त रोगानां हर्ताविश्व प्रकाशक:”। नौ ग्रहों में भी सूर्य का वर्णन है। स्वस्थ रोगमुक्त दीर्घ जीवन के प्रतीकात्मक भाव के साथ सूर्य का प्रकाश मंगलत्व और उर्जाभाव को प्रसारित करता है और वर-वधू का जीवन भी वैसा ही हो, इस भाव से कोहबर में सूर्य का अंकन होता है। मंगल कलश या पूर्ण कलश संपूर्णता, संपन्नता, समृद्धि एवं जल से भरा कलश जीवन रस के प्रतीक के रूप में अंकित किया जाता है। राम जन्म के समय भी अयोध्या की स्त्रियां जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में सोने का कलश व थानों में द्रव्य भरकर राजा की दयोढ़ी में प्रवेश करती हैं, “कनक कलश मंगल भरी थारा गावत बैठे भूप दुआरा”। राजघाट वाराणसी में पत्र-लताओं से युक्त कलश अंकित दो मृण्मुद्राएं मिली हैं जो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित हैं।

स्वस्तिक भोजपुरी अंचल के कोहबर में अनिवार्य रूप से स्थान पाता है। घन के आकार के अबाहु स्वस्तिक (+) को दो रेखाओं के मिलन के रूप में मिथुन का द्योतक माना जाता है जिसे कोहबर में सृजित किया जाता है। सृष्टि के निमित्त ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को पुरुष एवं नारी दो रूप में विभाजित कर लिया था। ये दो रेखाएं ब्रह्मा के यही दो रूप हैं जो स्वस्तिक के रूप में वर-वधू के प्रतीकात्मक माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति एवं पुरुष दो तत्वों से मिलकर बने हैं। मनुष्य-देव, नरक-तिर्यक आदि चतुर्गति रूप संसार में घूमने वाले जीवन संबंधी महासत्ता का यह प्रकृति-पुरुष, जड़-चेतन, अमर्त्य-मर्त्य, सत्य-असत्य, मूर्त-अमूर्त आदि स्वरूप संसार के दो सनातन तत्वों प्रतिनिधित्व करती हैं। स्वस्तिक जीवन चक्र का भी प्रतीक है और चारों दिशाओं, चारों लोकपालों, चारों वर्णों, चारों आश्रमों का प्रतीक भी माना जाता है। विवाह के अवसर पर इसे वर-वधू के बीच सामंजस्य एवं उपर्युक्त समस्त भावों को समेटे हुए कोहबर में अंकित किया जाता है।

भोजपुरी अंचल के कोहबर में “पंचांगुलांक” (खुली हाथ की हथेलियों का थापा) प्रतीक वर-वधू के जीवन में कर्म के महत्व को प्रदर्शित करने के साथ पंच-तत्व, पंच-देव, पंच-महायज्ञ, पंच-परमेश्वर के विशिष्ट अर्थ में तथा पंच-महायज्ञ के मूल में स्थित निहित सहज कर्त्तव्य के अर्थ में वर-वधू को बहुत कुछ संदेश देती है। हाथी, ऐश्वर्य, सम्पन्नता व समृद्धि के प्रतीक रूप में अंकित होता है। हाथी लोकजीवन का प्रसिद्ध देवता भी है जिसकी पूजा अद्यतन होती आ रही है। पक्षी युगल और मीन युगल का अंकन वर-वधू के प्रतीक रूप में जाता है जो प्रेम, साहचर्य और खुशियों का एक निरूपण है। “कोहबर में विराजे जुगुल जोड़ी कोहबर में विराजे” कोहबर चित्र बनाते समय गाये जाने वाले इस गीत से भी युगल को जुगुल शब्द से व्यक्त किया जाता है। मछली की प्रजनन क्षमता अधिक उर्वरा होती है। इसी कारण मछली का अंकन शुभ माना जाता है।

इस अंचल के कोहबर में पांच, सात और कभी-कभी नौ प्रागैतिहासिककालीन मानव आकृतियों का सृजन पंच-देव, पंच-तत्व, सप्तमातृकाओं तथा नौ ग्रह के प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है ताकि वर-वधू के जीवन को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भोजपुरी अंचल में प्राचीन काल से ही सप्तमातृकाओं की पूजा का विधान है। उमें ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही और ऐन्द्रीय इन सात शक्तियों का वर्णन मिलता है। भोजपुरी अंचल की एक बुजुर्ग महिला से पूछने पर इन देवियों के नाम इस प्रकार पता चला – शीतला माता, कालिका माता, फूलमती माता, दमसा माता, पनिसहा माता, कोदई माता और दुर्गा माता। स्थान विशेष के हिसाब से नामों में परिवर्तन संभव है, किंतु यह सप्तमातृकाओं की पूजा की लोक प्रचलित मान्यता, जिनमें सातों देवियों को बहन कहा जाता है, कोहबर में स्थान पाती हैं। वहां “मायर” नाम का एक प्रतीक भी अंकित किया जाता है जिसमें ऊपर की ओर पांच आयताकार चिह्न बनाए जाते हैं जो नीचे से ऊपर छोटे होते जाते हैं। यह एक तरह का ज्यामितीय अंकन है जो सामान्यतः तालाब या पोखरे के किनारे जब एक मंदिर का प्रतीकात्मक रूप बनाकर पूजा करने की एक लोक प्रचलित प्रथा है, उसी का रूप लगता है। मायर को भी एक देवी ही माना जाता है। मेरे विचार से मायर शब्द माय या मां शब्द का लोकरूप है जो अपनी महत्ता स्पष्ट करते हुए कोहबर में स्थान पाता है। इनके साथ ही कोहबर में श्रृंगार की सामग्री, शीशा-कंघी, सिंघोरा इन सभी का अंकन वधू के सुहाग-सौभाग्य और उनकी जीवन-सौंदर्य के प्रतीक के रूप में किया जाता है। साथ-ही-साथ जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे सिलबट्टा, ओखल-मुसल का भी अंकन किया जाता है। प्रकृति में व्याप्त छोटे-छोटे जीव-जंतु जैसे सांप, गोजर, बिच्छू इत्यादि का अंकन भी इसी भाव से होता है कि आप सभी विवाह के साक्षी हों, उन्हें आशीर्वाद दें और किसी भी रूप में नव-दंपत्ति को हानि नहीं पहुंचाएं। कोहबर में इसी भाव से आंधी-तूफान तक को बांध देने की प्रथा है। कोहबर में डोली-कहार का अंकन अनिवार्य रूप से होता है।

पूर्वांचल के कोहबर का सबसे महत्वपूर्ण वैशिष्टय है उसमें “वर-वधू के नाम का अंकन”। जहां तक मुझे ज्ञात है कि शायद किसी और अंचल के कोहबर में ऐसा नही होता है। यह लोकजीवन में स्त्री-पुरूष की बराबर महत्ता को स्थापित करता है। इस संदर्भ से कोहबर चित्र को प्रकृति के समक्ष प्रस्तुत “आमंत्रण-पत्र” भी माना जा सकता है जिसमें प्रकृति को उसके चेतन-अवचेतन रूप में अपनी समस्त विशिष्टताओं के साथ विवाह-संस्कार में आमंत्रित किया जाता है। इसके अपने अर्थ हैं। अर्थात् जिस प्रकार प्रकृति नियमबद्ध है, उसी प्रकार वर-वधू विवाह उपरांत गृहस्थ आश्रम में मर्यादा और विवेक के साथ नियमपूर्वक प्रवेश करें और काम-सुख का उपभोग करते हुये अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कोहबर वर-वधू को एक-दूसरे के साथ हर्षोल्लास, संपन्नता, समृद्धि के साथ रहते हुए पंचतत्वों से बने इस नाशवान शरीर के प्रति मोह-माया त्याग कर अपने कर्तव्यों को पूरा करने का संदेश भी देता है। भोजपूरी अंचल का ही नहीं, वरन् संपूर्ण भारतीय जीवन का आधार ही धर्म और दर्शन रहा है और वही दर्शन कोहबर चित्रों में उपस्थित होता है। ऐसे में यह कहना अतिरेक नहीं होगा कि भोजपुरी अंचल का कोहबर चित्र वर-वधू के संपूर्ण जीवन दर्शन का सारतत्व और प्रकृति-जीवन-सांस्कृतिक मूल्यों के सुन्दर समन्वय का वैशिष्टय सहेजे हुये है।

—

Tags: Kumud Singh, Kohbar painting, Bhojpuri painting, Mithila painting, Purvanchal painting, Folk painting

Other links:

कोबर / कोहबर चित्रण: निरूपण एवं उसके प्रतीकार्थ

लोककला: सहअस्तित्व भाव से निर्देशित होती परंपरा एवं आधुनिकता